В своих стихах Пушкин обращается к образам зимнего Петербурга, к размышлениям о власти, истории и судьбе. Петербург вдохновлял Пушкина не только как место действия прозы и поэм — он становился героем его лирики. Величественный и тревожный, морозный и величавый, город запечатлён в строках, где личное сливается с историческим, а повседневное — с вечным.

Перед вами — избранные стихотворения, в которых звучит дыхание северной столицы, её улиц, набережных, дворцов и переулков. Через поэзию Пушкина мы слышим голос Петербурга.:

«Зимнее утро» — про красоту морозного петербургского дня.

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела —

А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском

Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь.

Приятно думать у лежанки.

Но знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые,

Леса, недавно столь густые,

И берег, милый для меня.

1829 г.

Это стихотворение — манифест надежды и веры в свободное будущее России. Написанное юным Пушкиным в Петербурге, оно стало голосом поколения, мечтавшего о переменах. Перед нами — страстное, вдохновенное обращение к другу, наполненное верой в торжество разума и чести.

«К Чаадаеву» — политическое послание из центра империи.

Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман; Но в нас горит еще желанье, Под гнетом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свиданья. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! 1818 г.

Одно из самых пронзительных и зрелых стихотворений Пушкина, написанное на закате его жизни. В этих строках поэт размышляет о бессмертии слова, о своём месте в истории и о признании, которое переживёт время. Петербург — невидимый фон этого размышления: город, где жил, писал и стал бессмертным.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — размышление о бессмертии творчества в городе власти.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

1836 г.

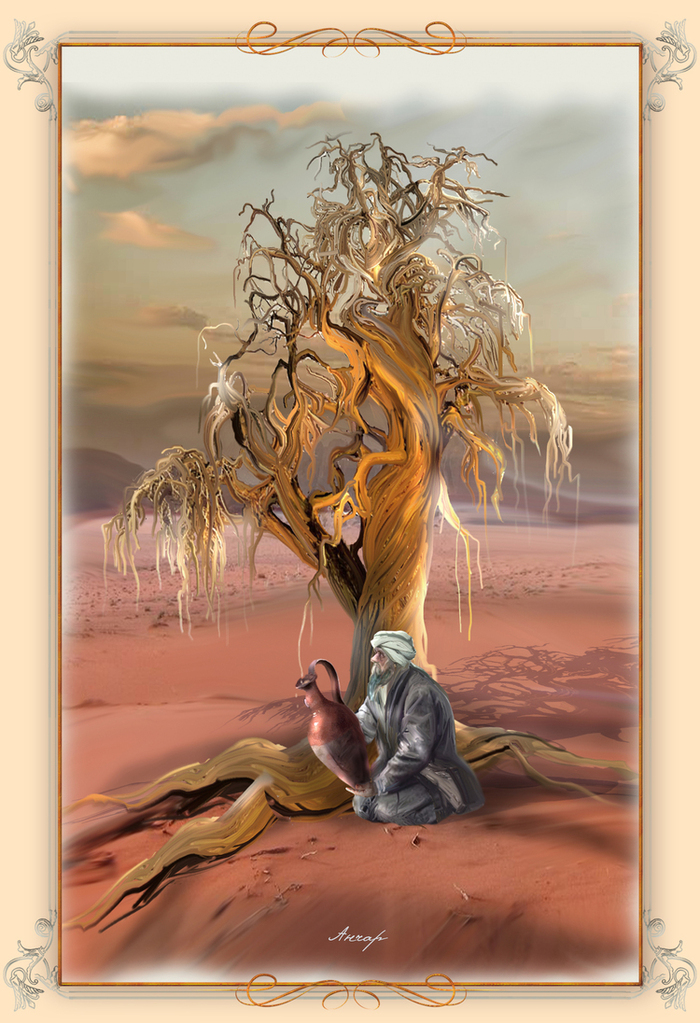

В «Анчаре» Пушкин создаёт мощную аллегорию власти, зла и подчинения. Суровый и ядовитый образ дерева становится символом деспотической силы, распространяющей страх и смерть. Написанное в Петербурге, стихотворение отразило тревожные размышления поэта о цене власти и о тех, кто ей служит. Это не просто легенда — это скрытая притча о реальности империи.

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила,

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет: лишь вихорь черный

На древо смерти набежит —

И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы.

1828 г.

Это стихотворение А. С. Пушкина — одно из самых известных и трогательных. В нем звучит эхо прошедшей любви, нежности, утраты и расставания. Поэт, как бы прощаясь, выражает свою последнюю признательность и уважение к той, которую он любил. Эти строки полны горечи и одновременно изысканной теплоты, в которых смешиваются чувства прошлого и надежды на будущее.

«Я вас любил, любовь ещё, быть может…»

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть другим.

Петербург в творчестве Александра Сергеевича Пушкина — это не просто географическое место, это живой, многослойный персонаж, отражающий всю сложность и многообразие эпохи. В его стихах Петербург становится не только фоном для событий, но и важным символом: то могущественная имперская столица, то мистическое, полное загадок пространство, то место страха и одиночества, то город, где рождаются надежды и мечты.

В этих стихах звучит голос Пушкина, стоящего на стыке двух миров: старого, замкнутого в себе, и нового, стремящегося к переменам. Его Петербург — это город контрастов, где встречаются светские удовольствия и трагические судьбы, где любовь и страсть переплетаются с болью и разочарованием. Петербург Пушкина — это живой город, полный туманного величия, скрытых уголков и удивительных историй, и каждый, кто заглядывает в эти строки, открывает для себя новые, неведомые стороны этого города.

В каждом стихотворении — не просто описание, а целый мир, живущий в памяти поэта. Это мир, в котором неизменно присутствуют любовь, смерть, власть и свобода. И хотя Пушкин давно ушёл, его Петербург остался, пронесённый через века, живущий в его словах, в каждом произведении, в каждом образе, который поэт оставил нам в наследие.

Петербург Пушкина продолжает вдохновлять, будоражить и побуждать к размышлениям. Он живёт в этих строках, и с каждым прочтением его образ становится всё более многогранным. И, возможно, именно в этом его магия — что каждый из нас может найти в нем что-то своё, уникальное, откликнуться на его призыв.

Такой текст можно добавить в завершение раздела со стихами, чтобы подчеркнуть важность этого города в жизни и творчестве Пушкина и вызвать у читателей желание глубже задуматься о многогранности образа Петербурга.